窗外的蝉鸣声透过实验室的纱窗,与烧杯里沸腾的液体声交织在一起。同学们围在实验台前,屏息凝视着那即将变色的pH试纸——突然,前排的同学不小心碰翻了锥形瓶,刺鼻的盐酸气味瞬间弥漫开来。这样的场景,在全国中学实验室里时有发生。

而此刻,隔壁的VR/AR实验室却是另一番景象:学生们正"徒手"摆弄着虚拟的实验器材。一位同学将过氧化氢倒入装有二氧化锰的锥形瓶,瓶中瞬间反应出“肉眼可见”的氧气。"原来氧气是这样形成的!"她兴奋地转头对同伴说。

在传统理化生实验课上,教师们常常陷入教学困境:

- 化学老师需要反复强调"浓硫酸稀释必须酸入水",却依然有学生操作失误造成烫伤;

- 生物课上观察草履虫时,学生们挤在老式显微镜前,看到的却是模糊的影像;

- 物理老师讲解电磁感应时,只能靠画在黑板上的示意图,而学生们的眼神早已飘向窗外。

云幻VR/AR虚拟仿真实验室解决方案利用虚拟现实(VR)、增强现实(AR)以及管理平台构建数字化、智能化中学实验室。

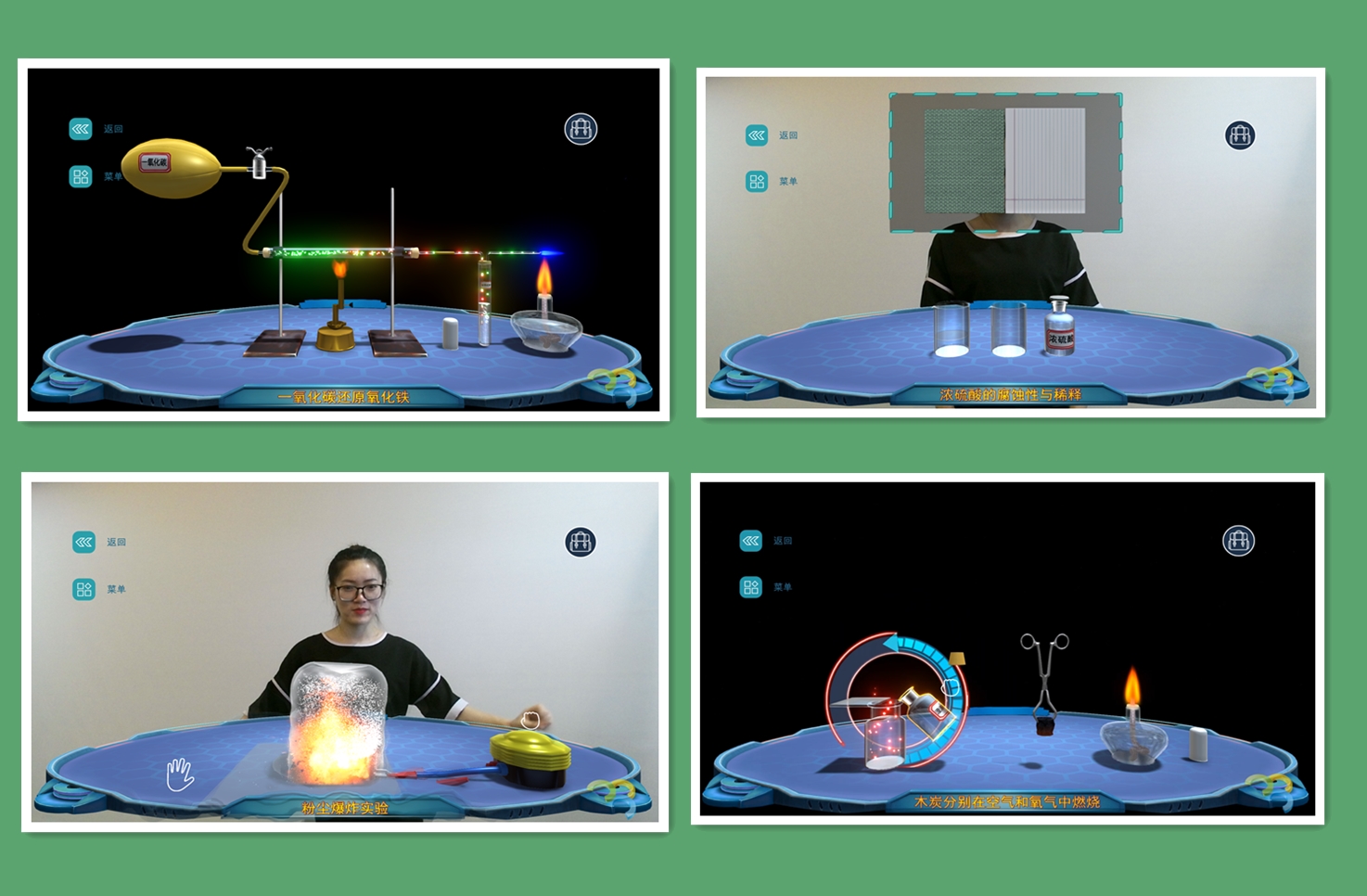

1. 危险实验的“虚拟安全实验室”

在传统初中化学教学中,许多核心实验因其高危险性(易燃、易爆、腐蚀性)、复杂操作或昂贵/稀缺设备而被简化、演示甚至取消,限制了学生的实践探索。VR/AR技术为师生构建了一个“零风险”虚拟安全实验室,让学生得以亲手操作这些关键实验,安全深入地理解科学原理。

l 体验爆炸威力: 安全进行粉尘爆炸实验,亲眼目睹面粉等可燃粉尘在密闭空间遇明火的剧烈爆炸,深刻理解粉尘爆炸的条件与危害。

l 驾驭危险气体: 完整模拟一氧化碳还原氧化铁的全过程,操作高温加热装置,通入有毒的一氧化碳气体,观察氧化铁被还原成铁的神奇现象,无需担忧一氧化碳泄漏风险。

l 安全操作强腐蚀品: 规范练习浓硫酸的腐蚀性与稀释。在虚拟环境中,学生可“错误尝试”将水倒入浓硫酸,系统会实时警示并模拟喷溅、放热等危险后果,强化“酸入水,沿器壁,慢慢倒,不断搅”的安全操作规范。

l 探索剧烈反应: 亲手点燃镁条,观察耀眼白光,理解燃烧本质;进行金属与稀硫酸的反应,观察不同金属(如镁、锌、铁)与酸反应的剧烈程度差异,理解金属活动性。

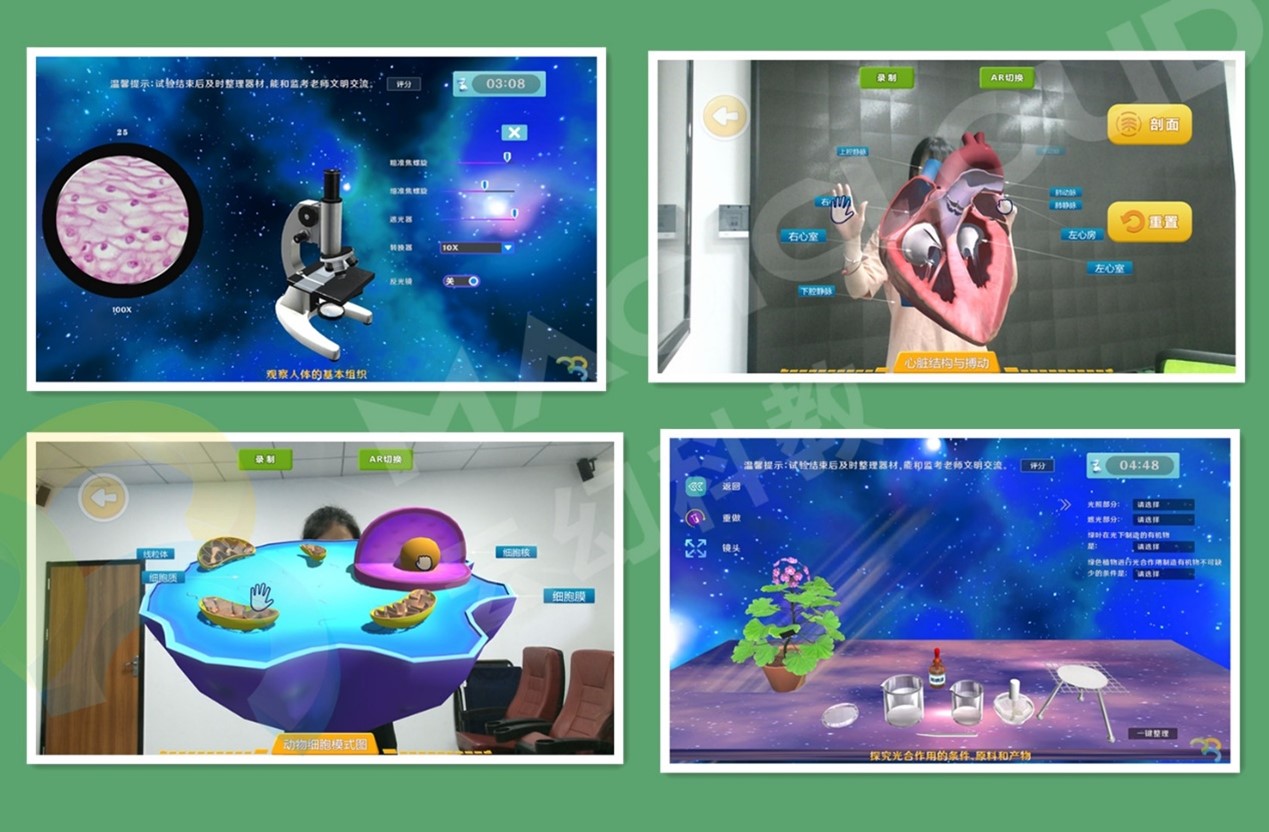

2. 微观世界的“3D动态显微镜”

初中生物涉及大量微观概念,如观察草履虫、细菌、酵母菌等。VR/AR技术让这些微观结构“活”起来,清晰呈现在学生眼前。

l 基础细胞结构尽在掌握: 学生可在虚拟空间中清晰观察洋葱鳞片叶内表皮细胞的典型植物细胞结构,或对比动物细胞模式图,直观理解细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核等核心组件的形态与位置差异。

l 微生物世界纤毫毕现: 动态放大观察草履虫,其纤毛摆动、食物泡形成、分裂生殖等生命活动过程清晰可见;深入探究细菌基本结构、真菌基本结构,甚至病毒基本结构,将课本插图变为可旋转、缩放、透视的立体模型,理解鞭毛、菌毛、核酸等细微构造。

l 器官系统内部透视: 超越平面解剖图,学生可“进入”心脏结构与搏动的虚拟模型,观察心房心室收缩舒张、瓣膜开闭、血液流向的协同工作;或探索眼的结构、耳的结构。

l 生命活动动态演绎: 将抽象过程可视化。例如,在探究植物对空气湿度的影响中,直观感受植物蒸腾作用产生的水分;在光合作用还能产生氧气实验中,动态模拟光能如何驱动反应,观察氧气气泡的生成。

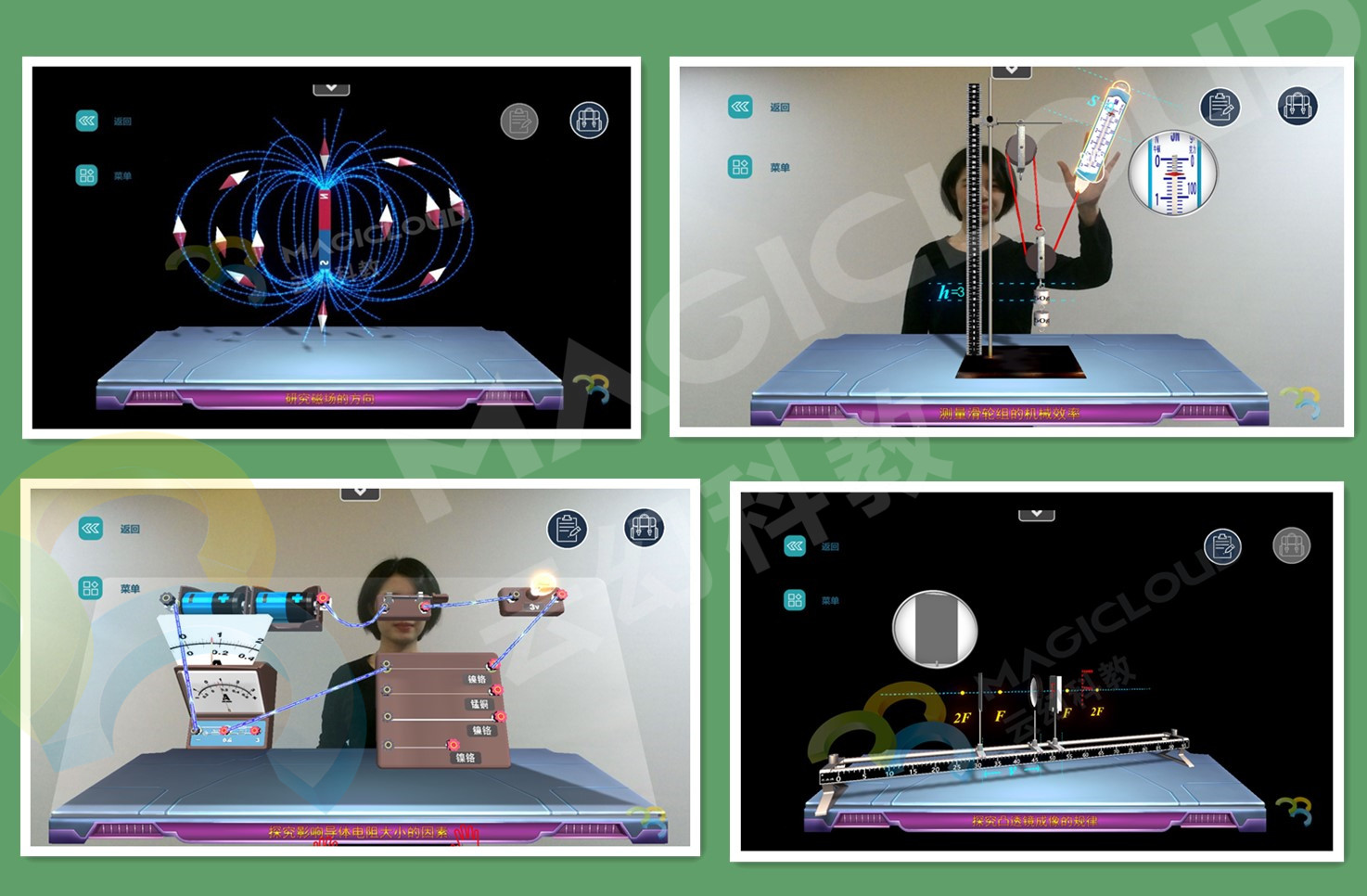

3. 物理现象的“时空操控台”

电磁学、力学等抽象概念在传统教学中依赖想象,而VR/AR技术让学生“看见”无形的物理规律。

l 电学世界安全探索:用手“抓取”磁感线,改变其分布,观察磁场如何影响电流;:学生可更换不同材料、长度、横截面积的虚拟导体,直观观察电流变化,理解电阻的决定因素,探究影响导体电阻大小的因素。

l 力学现象直观再现:“潜入”虚拟液体中,直观感受并测量不同深度、不同液体密度下的压强差异,深入研究液体内部的压强。自由增减虚拟砝码、改变力臂长度,即时看到杠杆状态变化和滑轮组省力效果,探究杠杆的平衡条件和研究定滑轮和动滑轮的特点。

l 光学规律清晰呈现:VR/AR提供了理想环境,学生可随意改变物距,清晰观察成像性质(倒立/正立、放大/缩小、实像/虚像)的动态切换,探究凸透镜成像的规律。“走进”虚拟平面镜,从各个角度观察物像关系,验证像距等于物距、像与物等大等规律,探究平面镜成像的特点。

VR/AR技术正重塑初中理科课堂——它不仅解决了传统教学中的安全、微观观察和抽象概念难题,更以沉浸式、互动化的方式激发学生的科学探索热情,让学习变得更生动、更深刻、更高效。